笔记:近体诗的格式(16)

——检测软件的不足

(3)用软件检测时应该注意的几个问题

用软件检测方便快捷,能直接看到自己的诗中有什么问题,甚至可以针对这些问题直接在网站修改。

但是它只能帮助找毛病,却不能给出这首诗是否合格的结论。即使它说了“平仄非常完美”,也不一定就意味着真的在格式上就完全没问题了。

因为软件,就是软件,它是在设计人员的程序命令下工作的,它没有自主的思维能力,所以它不能判断需要在经过思维以后才能得出的结论的对错。检测网站也深知这个弱点,所以才有了“本系统只提供标准句式的检测。特殊句式、拗救、可变通处请自行判断”的声明。

软件解决不了的问题有下列各点,兹分述如下,并提出个人的建议:

1,不能判断对仗是否合格

这个不是平仄格式的问题,故不在这里费笔墨。

2,不能判断多音字在本诗中的具体语境下的平仄问题。

这是最严重的问题。经验告诉我们,这也是写近体诗的最大难点。

判断多音字在特定环境下的正确读音,这需要有足够的文学功底。许多人,在检测时得到了软件的认可,就以为在平仄上没有问题了,——其实,这可能是上了一个大当、被软件的“权威”所欺骗,或误导。弄得自己的作品变得似是而非,经不起推敲。可他自己却浑然不觉,因而也不知道主动去补救。

这是一种常见的现象,笔者曾经跟踪过一位高产的近体诗作者的作品,发现其中有很多首诗都存在着这样的问题。(因为涉及到有关人,例从略。)

3,误判有拗救的诗句为平仄有错。

《诗律学》中说:“对于出现了拗的句子,只要救了,就不为病”。有拗救的诗,表现出作者有更灵活地处理诗作的平仄问题的能力,是写作技能进一步提高的表现。可这种能力在这里却被人误解为不合格,这实在是很不公平的。

举最近张先生的大作为例进行讨论:

七绝 三八节感怀

春鸟轻轻唱婉缠,绿波缓缓荡悠船。

也曾缱绻付花下,更赏夕阳天半边。

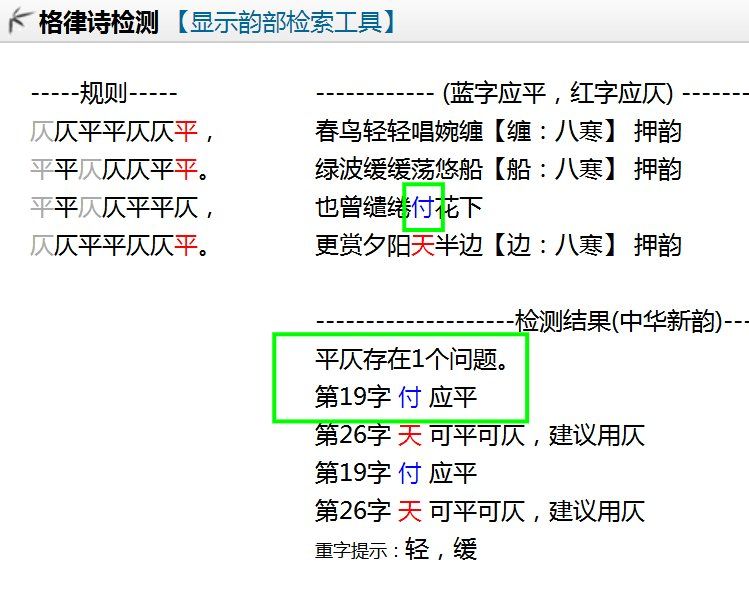

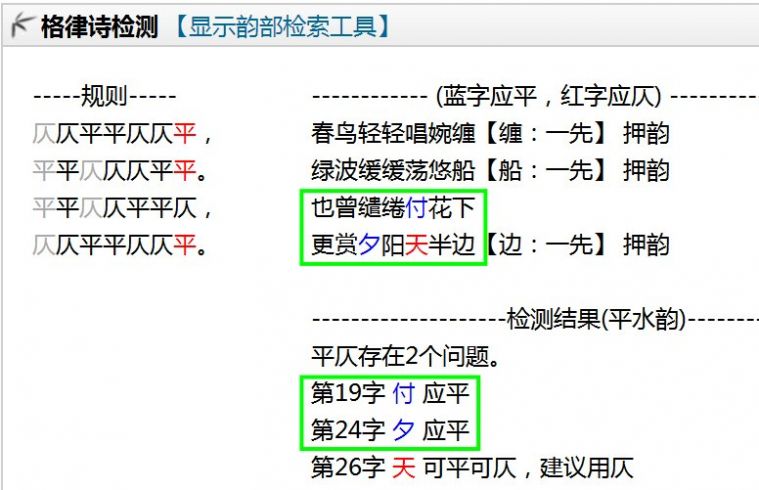

我们分别用两种韵书检测的时候,检测的结果都是“不合格”的,因为有的字平仄不对。

看截图:

上面的结果,是用中华新韵检测出来的。是说“付”应“平”,而付是仄声,所以该诗不合格。实际上对句的“天”字,应仄而用了平。这是乙种拗的救,即用对句相救的办法化解了这个问题。

用平水韵检测,竟出现了两处错,当然更不合格。实际上,诗中是出现了最严重的“丙种拗”,“夕”的位置的字应平而用了仄(夕,在平水韵中是仄声)。但他用了“本句自救”(“天”的位置应仄,现在改成了平)和“对句相救”(“付”的位置应平,这里改成了仄)两种拗救的方法联合相救,而成功的化解了这个最犯忌的大拗。——这不是错了,而是用了很高超的写作技巧。

(平心而论:这也许是一个“巧合”。我们现代人,大都很自然地把“夕”字读成平声,字典上也认为它是单音字。很少有人会把它读成仄声,因此,也就很难想象有人会主动自觉地用《平水韵》去写这首诗,并且把诗弄成了有丙种救的情况。)

本人也写过几首这样的诗,如《未死应知万世空》这首排律中的一联:

“贤愚百世尽尘土,忠佞千秋谁作评”。“尽”,是犯乙种拗的字,用对句相救,即把对句的腹节前字应仄声改为了平声的“谁”字。

其平仄是:平平仄仄仄平仄 平仄平平平仄平,联内平仄相对的情况,依旧井然有序。

笔记(17)

|